5 дней

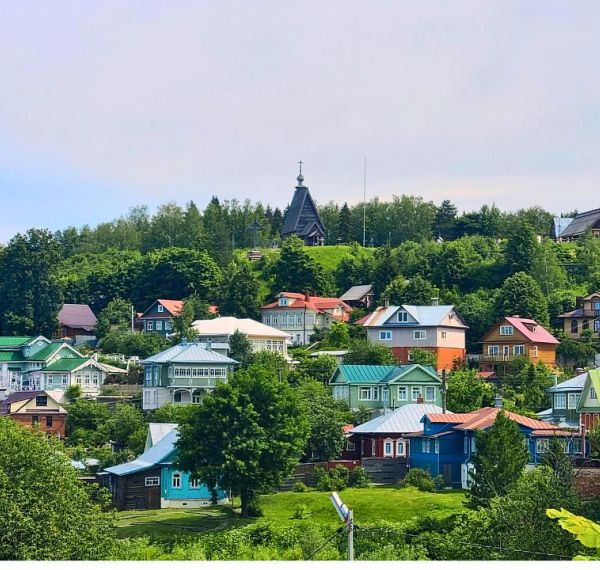

Пермь Великая: Сердце Пармы

Место начала / Завершения тура:

Кострома / Кострома

Места показа:

Пермский край, городской округ Кудымкар, Пармайлово, Соликамск, Чердынь, Покча, Вильгорт, Красновишерск

Допустимый возраст:

7+

Обратите внимание!

Данный тур находится в архиве. Но Вы можете выбрать актуальный тур из списка ниже.

В стоимость тура включено

В стоимость тура включено

Размещение в номерах с удобствами (1-2-3 местные номера);

Проезд на автобусе/микроавтобусе по программе;

Питание по программе;

Экскурсии по программе;

Услуги сопровождающего на маршруте;

Страхование ответственности перевозчика перед пассажирами;

Оплачивается отдельно

Оплачивается отдельно

1-местное размещение (по желанию под запрос) стоимость уточняется

Надбавка за отправление из Вашего города (см. трансферы) Стоимость зависит от конкретного места отправления

Экскурсия " По Ныробскому тракту" 1500 руб.

Актуальные туры

Индивидуальная

Сладкая Кострома (Индивидуальная экскурсия)

3 часа

Обзорная экскурсия пешего формата с посещением музея "Русские Сласти". Вас ждёт погружение в...

В любой день

834 руб.

Индивидуальная

Кострома сырная (Индивидуальная экскурсия)

3 часа

Познавательная и вкусная экскурсия. Предлагаем увлекательный маршрут по старинному городу.

В любой день

828 руб.

Индивидуальная

Кострома ювелирная (Индивидуальная экскурсия)

3 часа

Обзорная экскурсия по историческому центру Костромы пешего формата с посещением музея Ювелирного...

В любой день

525 руб.

Индивидуальная

Кострома и А.Н. Островский (Индивидуальная экскурсия)

3 часа

Тематическая индивидуальная экскурсия пешего формата с посещением музея Театрального костюма

В любой день

600 руб.

Индивидуальная

Кострома православная (Индивидуальная экскурсия)

2 часа

Обзорная экскурсия пешего формата по историческому центру города с посещением трёх православных...

В любой день

240 руб.

Экскурсия на лосеферму: маленькие копыта и большие сердца

3 часа

В 20 км от Костромы раскинулся природный заказник, где люди приручили благородных диких зверей —...

01 сентября 2024 в 10:00

Все даты

1 100 руб.

Государыня-Кострома

3 часа

Откройте для себя увлекательную историю и архитектурную красоту Костромы - города, пропитанного...

01 сентября 2024 в 10:00

Все даты

1 500 руб.

Хит

Легкой походкой по Костромской «Сковородке»

1 час 30 минут

⏳ Продолжительность: 2 часа. 🏙 Обзорная экскурсия по городу. Кострома – жемчужина Золотого кольца...

01 сентября 2024 в 11:00

Все даты

700 руб.

Плёс. Променад с видом на Волгу

1 час 30 минут

Живописная экскурсия, в ходе которой, мы пройдём почти весь город!

01 сентября 2024 в 11:00

Все даты

800 руб.

Хит

Экскурсия: Левитановский Плёс

8 часов

Город Плёс удивительно красив, его даже называют «жемчужиной Волги» и «русским самоцветом». В...

05 сентября 2024 в 09:00

Все даты

3 000 руб.

GOLDEN ART (сборный тур от 1 человека)

2 дня

Тур на выходные с посещением знаковых мест в Костроме. Брендовый маршрут — одобрен АТОР. В...

06 сентября 2024

Все даты

12 500 руб.

«Город МастерOFF» - лето

3 дня

Город МастерOFF это : ✔ Тур на выходные ✔ Заезды еженедельно пятница-воскресенье ✔ Экскурсии по...

06 сентября 2024

Все даты

17 000 руб.

Экскурсия в Нерехту: город-музей под открытым небом

6 часов

⏳ Продолжительность: 6 часов. 🏙 Экскурсия в удивительный городок неподалёку от Костромы!...

06 сентября 2024 в 12:30

Все даты

2 300 руб.

Экскурсия в Ярославль: в гости к Старику Потапычу

9 часов

⏳ Продолжительность: 9 часов. ⏱ Время начала: 10:00 🏙 Ярославль - город с тысячелетней историей,...

07 сентября 2024 в 10:00

Все даты

2 300 руб.

Хит

Выходные на Волге - лето

2 дня

Выходные на Волге это: ✔ Тур на выходные ✔ Заезды еженедельно суббота-воскресенье ✔ Экскурсии по...

07 сентября 2024

Все даты

11 000 руб.

Отпуск на Волжских берегах. Отдых и экскурсии (сборный тур от 1 человека)

8 дней

Отпуск на Волжских берегах это: ✔ Совмещение спокойного отдыха с интересными экскурсиями ✔...

07 сентября 2024

Все даты

52 000 руб.

Город МастерOFF осень-весна

3 дня

Город Мастеров - это погружение в мир Русской истории, традиций и обычаев. Вы увидите, через какие...

20 сентября 2024

Все даты

18 000 руб.

Выходные на Волге осень-весна

2 дня

Выходные на Волге - это два дня отпуска от большого города в небольших, но очень богатых своей...

21 сентября 2024

Все даты

12 000 руб.

Отзывы о туре

Отзывы (0)

Сначала новые

Сначала старые

Сначала лучшие

Загрузить

Ссылка

Загружено по ссылке